高尿酸血症の原因は

ストレス!?高尿酸血症とは

高尿酸血症とは、プリン体が分解されることで生じる「尿酸」の血中の濃度(尿酸値)が7.0 mg/dL以上になっている状態です。尿酸の産生量の増加、あるいは尿酸の体外への排出がうまくいかなくなることで、尿酸値が高くなります。

高尿酸血症とは、プリン体が分解されることで生じる「尿酸」の血中の濃度(尿酸値)が7.0 mg/dL以上になっている状態です。尿酸の産生量の増加、あるいは尿酸の体外への排出がうまくいかなくなることで、尿酸値が高くなります。

高尿酸血症になってからも治療をせずにいると、足の関節などで尿酸が結晶化し、「痛風(発作)」が起こります。痛風は、強い腫れと痛みを伴います。また繰り返すほど症状は強く長く、間隔は短くなります。

原因としては、プリン体を多く含む食品の摂り過ぎ、腎疾患などによる尿酸の排泄低下などがあります。溶血性貧血や白血病などによって、体内で大量の尿酸が産生され、高尿酸血症を発症することもあります。その他、ストレスが交感神経を優位にし、尿酸の産生が促進され、高尿酸血症の発症に影響することもあると言われています。

高尿酸血症に

なりやすい人の特徴

高尿酸血症は、生活習慣病の1つです。そのため、生活習慣の乱れがある方は、高尿酸血症の発症リスクも高くなります。

食生活が乱れている人

レバー・モツ・肝などの内臓類、魚卵、貝類、アルコールなどプリン体の多い食品の摂り過ぎは、尿酸値を上昇させる原因になります。

太っている人

体重の増加と共に、血中の尿酸値は上昇する傾向にあります。ここには、食べ過ぎや運動不足の影響もあるものと思われます。

運動不足の人

適度な運動は、尿酸値を適正にコントロールします。運動が不足することで、尿酸値が高くなる傾向があります。

男性

高尿酸血症および痛風は、明らかに男性に多く見られます。ただし、50歳以降ではほぼ性差はなくなります。若い女性は女性ホルモンの働きにより、尿酸値が高くなりにくいものと考えられます。

高尿酸血症・痛風の家族歴がある人

高尿酸血症や痛風の発症には、遺伝的要因が一定程度影響すると言われています。高尿酸血症・痛風になった血縁者がいる場合、ご自身の発症率も高くなることがあります。

一部の薬を服用している人

利尿剤、降圧剤の使用によって、その副作用として尿酸値の上昇が起こることがあります。

ストレスを抱えている人

ストレスは交感神経の働きを強め、尿酸の産生を促進したり、排泄を妨げたりすることがあると言われています。

糖尿病・高血圧症・腎臓病などの病気のある人

糖尿病、高血圧症、腎臓病、溶血性貧血、白血病などがある方は、そうでない人よりも高尿酸血症や痛風を発症するリスクが高くなります。

高尿酸血症の種類

高尿酸血症は、大きく以下の3つに分類できます。

尿酸排泄低下型

腎臓の尿酸を排泄する機能が低下することで、尿酸値が高くなるタイプです。

全体の約60%を占めています。

腎負荷型

腎臓へ尿酸負荷が大きくなり、血中の尿酸値が上昇し発症に至るタイプです。

腎負荷型はさらに「尿酸産生過剰型」と「腎外排泄低下型」に分類されます。

全体の約10%を占めています。

混合型

尿酸排泄低下型と腎負荷型が組み合わさったタイプです。

全体の約30%を占めています。

高尿酸血症と痛風の違い

血中の尿酸値が7.0 mg/dLになった状態を「高尿酸血症」、高尿酸血症が進行し足の関節などで尿酸が結晶化して強い痛み・腫れを伴う状態を「痛風(発作)」と言います。

血中の尿酸値が7.0 mg/dLになった状態を「高尿酸血症」、高尿酸血症が進行し足の関節などで尿酸が結晶化して強い痛み・腫れを伴う状態を「痛風(発作)」と言います。

簡単にいうと、「まず高尿酸血症になり、放置していると痛風が起こる」ということになります。ただ、尿酸値が7.0 mg/dLを超えたからといって特別な自覚症状はないため、患者様が「いきなり痛風を発症した」と感じることが少なくありません。

高尿酸血症の症状と経過

高尿酸血症になると、通常は以下のような経過を辿ります。

無症候性高尿酸血症期

尿酸値は高くなっているものの、まだ痛風が起きていない時期です。

この時期に適切な治療を行うことで、痛風の発症を防ぐことが可能です。

痛風発作期

足の関節などで尿酸が結晶化し、強い痛み・腫れを伴う「痛風」が起こる時期です。

繰り返されるほどその症状は強く長く、また間隔は短くなっていきます。

慢性結節性痛風期

関節の痛み・腫れが慢性化する時期です。最終的には、関節の変形に至ります。

また、狭心症や心筋梗塞、脳卒中などの疾患のリスクが高まります。

高尿酸血症が引き起こす合併症

高尿酸血症を放置すると、以下のような合併症の発症リスクが高くなります。

繰り返しとなりますが、高尿酸血症になった段階ではほとんど自覚症状がありません。健康診断などで異常を指摘された時には、症状の有無に関係なく、お早目に当クリニックにご相談ください。

痛風

足の関節などで尿酸が結晶化し、突然、強い痛み・腫れが引き起こされます。痛風は発作的に繰り返し現れ、回数を重ねるごとに症状が強く長く、間隔は短くなっていきます。

尿路結石

腎臓、尿管、膀胱、尿道などで硬い石(結石)が形成される病気です。高尿酸血症によって尿が酸性に傾くことで、結石が生じやすくなります。結石が尿管を通る時には、激痛が起こります。

腎障害

高尿酸血症は、腎臓へとダメージを与え、腎障害の原因となります。腎障害は尿酸の排泄を妨げるため、高尿酸血症のさらなる悪化を招きます。重度まで進行すると、人工透析や腎移植が必要になることもあります。

心筋梗塞・脳卒中

高尿酸血症や他の生活習慣病などにより動脈硬化が進行すると、狭心症や心筋梗塞、脳卒中などを合併するリスクが高くなります。

高尿酸血症の検査・診断

問診では、症状、生活習慣(特に食習慣)、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお伺いします。

問診では、症状、生活習慣(特に食習慣)、既往歴・家族歴、服用中の薬などについてお伺いします。

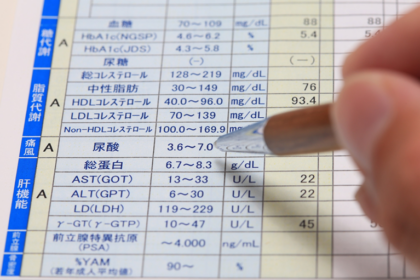

その上で、血液検査、尿検査を行います。

血液検査で尿酸値が7.0 mg/dL以上であった場合に、高尿酸血症と診断します。尿検査では、尿酸の排泄・産生の状態を調べます。

高尿酸血症の治療

高尿酸血症の診断後は、主に以下のような治療を行います。

食事療法

プリン体を多く含む食品の摂り過ぎがあれば、改善します。飲み物についてはできるだけ水・お茶を選び、脱水にならないよう小まめに摂りましょう。

プリン体を多く含む食品の摂り過ぎがあれば、改善します。飲み物についてはできるだけ水・お茶を選び、脱水にならないよう小まめに摂りましょう。

近年では、糖質制限ダイエットによる肉・魚の摂り過ぎによって尿酸値を上昇させているケースが目立ちます。ダイエットをする場合も、糖質を含めバランスよく摂るようにしてください。

運動療法

適度な運動は、尿酸値のコントロール、ストレスの解消などに役立ちます。

ただし、無酸素運動は尿酸値を上昇させることがあるため、やりすぎは控えてください。基本的には、ウォーキング、軽いジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動をおすすめします。

薬物療法

痛風発作を起こしたことのある方、尿酸値が9.0 mg/dL以上の方には、食事療法・運動療法に加えて、薬物療法を導入します。

高尿酸血症に対する薬物療法としては、主に尿酸の産生を抑える薬、尿酸の排泄を促進する薬を使用します。排泄を促進する薬については、尿路結石のリスクを考慮しながら、慎重に処方します。

痛風が起こった時の治療としては、まず痛風の痛み・腫れを抑える痛風発作治療薬を使用し、その後、高尿酸血症に対する治療を行います。

監修 池澤伸明

- 2006年

関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年

順天堂大学医学部附属順天堂医院にて

臨床研修医 - 2008年-2009年

さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年

さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年

国立がん研究センター中央病院

消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年

明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年

神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員