一般内科

一般内科について

一般内科では、のどの痛み・咳といった風邪症状から、食欲不振、倦怠感などの日常的に起こる症状の診療をいたします。生活習慣病も、一般内科での診断・治療ができます。

一般内科では、のどの痛み・咳といった風邪症状から、食欲不振、倦怠感などの日常的に起こる症状の診療をいたします。生活習慣病も、一般内科での診断・治療ができます。

「身体の調子が悪いな」「いつもと違うな」と感じた時には、お気軽にご相談ください。

必要に応じて病院等の

専門医療機関をご紹介します

より精密な検査、高度な治療が必要になった場合には、その検査・治療に対応している病院等の専門医療機関をご紹介します。

生活習慣病

当クリニックでは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、メタボリックシンドローム、高尿酸血症・痛風といった生活習慣病の治療にも対応しております。

治療では管理栄養士による食事療法・運動療法を中心に、必要に応じて薬物療法を導入します。

糖尿病

血液中のブドウ糖の濃度を指す「血糖値」が慢性的に高くなる病気です。

血液中のブドウ糖の濃度を指す「血糖値」が慢性的に高くなる病気です。

動脈硬化が進行することで、狭心症や心筋梗塞・脳梗塞といった重大な病気、目・腎臓・手足の神経の病気のリスクが高まります。そのため、症状がない時期から適切な治療を行うことが、合併症の予防に非常に重要です。

糖尿病の診断基準

糖尿病は、血糖値の慢性的な上昇を特徴とする病気です。以下のいずれかを満たす場合に診断されます。

診断基準

- 空腹時血糖値(FPG):126 mg/dL以上(8時間以上絶食後)

- 随時血糖値(RPG):200 mg/dL以上(食事時間に関係なく)

- 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値:200 mg/dL以上

- HbA1c:6.5%以上(過去1~2か月の平均血糖)

診断の確定

以下のいずれかを満たす場合、糖尿病と確定診断されます。

- 異なる日に同じ検査で2回以上基準値を超える

- 異なる検査(HbA1cと血糖値など)の両方で基準値を超える

- 糖尿病の典型的な症状(口渇、多尿、体重減少など)があり、随時血糖値が200 mg/dL以上

糖尿病予備軍(境界型糖尿病)

- 空腹時血糖値:100~125 mg/dL

- 75g OGTT 2時間値:140~199 mg/dL

- HbA1c:5.7~6.4%

糖尿病予備軍の段階で生活習慣を改善することで、発症を防ぐことができます。

原因

糖尿病は大きく、感染症・膵臓疾患・遺伝などを原因とする「1型糖尿病」と、主に生活習慣の乱れを原因とする「2型糖尿病」に分けられます。生活習慣病に分類されるのは、2型糖尿病です。

インスリンが分泌できなくなる、十分に効かなくなることで、糖尿病を発症します。

症状

初期にはほとんど無症状ですが、進行すると以下のような症状が現れます。

- のどの渇き

- 水をたくさん飲む

- 体重増加/体重減少

- かすみ目、視力低下

- むくみ、息切れ

- 手足のしびれ

長く放置することで、失明、透析が必要になる腎不全、末梢神経障害、足壊疽などのリスクが高くなります。

治療

カロリー制限を中心とした食事療法、運動療法を行い、血糖値のコントロールを図ります。

必要に応じて、血糖値を下げる薬、インスリンなどを用いた薬物療法を導入します。

高血圧症

血流が血管にかける圧力を指す「血圧」が慢性的に高くなる病気です。

血流が血管にかける圧力を指す「血圧」が慢性的に高くなる病気です。

動脈硬化を進行させ、狭心症、心筋梗塞・脳梗塞などの重大な病気のリスクが高まります。

高血圧症の診断基準

高血圧症とは、血圧が慢性的に高い状態が続く病気です。以下の基準を満たす場合、高血圧と診断されます。

- 診察室血圧(病院で測定)

• 収縮期血圧(上の血圧):140 mmHg 以上

• 拡張期血圧(下の血圧):90 mmHg 以上 - 家庭血圧(自宅で測定)

• 収縮期血圧(上の血圧):135 mmHg 以上

• 拡張期血圧(下の血圧):85 mmHg 以上

高血圧の分類

| 分類 | 収縮期血圧(mmHg) | 拡張期血圧(mmHg) |

|---|---|---|

| 正常血圧 | 120 未満 | 80 未満 |

| 正常 高値血圧 |

120~129 | 80 未満 |

| 高値血圧 | 130~139 | 80~89 |

| 高血圧 (ステージ1) |

140~159 | 90~99 |

| 高血圧 (ステージ2) |

160 以上 | 100 以上 |

原因

塩分の摂り過ぎ、肥満、喫煙といった生活習慣の乱れを主な原因とします。

腎臓の働きの低下、ホルモンの異常などを原因として起こる高血圧もあります(二次性高血圧)。

症状

高血圧症には、自覚症状と呼べるものがありません。

定期的に血圧測定を行うことで、早期発見・早期治療につなげましょう。

治療

塩分摂取量の制限(6g/日)を中心とした食事療法、運動療法が中心となります。必要に応じて、ダイエット・禁煙にも取り組みます。

管理栄養士による食事療法・運動療法に加え、必要に応じて降圧剤を用いた薬物療法を導入します。

脂質異常症

「LDL(悪玉)コレステロール」「HDL(善玉)コレステロール」「中性脂肪」といった脂質が異常値を示している状態です。

「LDL(悪玉)コレステロール」「HDL(善玉)コレステロール」「中性脂肪」といった脂質が異常値を示している状態です。

糖尿病・高血圧症と同様に、動脈硬化を進行させ、狭心症や心筋梗塞・脳梗塞の発症リスクを高めます。

脂質異常症の診断基準

以下のいずれかに該当する場合、脂質異常症と診断されます。

- LDLコレステロール(悪玉コレステロール):140 mg/dL以上

- HDLコレステロール(善玉コレステロール):40 mg/dL未満

- 中性脂肪(トリグリセリド):150 mg/dL以上

- Non-HDLコレステロール:170 mg/dL以上(LDL以外の動脈硬化性脂質)

※数値は成人を対象とした一般的な基準です。年齢、性別、既往歴、他のリスク因子により、診断や治療の方針が異なる場合があります。

原因

脂質異常症は、さまざまな要因によって引き起こされます。原因は大きく分けて「一次性(生活習慣や体質によるもの)」と「二次性(他の病気や薬の影響)」の2つに分類されます。

食生活の乱れ

• 脂っこい食事(動物性脂肪や加工食品など)の過剰摂取

• 野菜や食物繊維の不足

• アルコールの過剰摂取

運動不足

• エネルギー消費が少なく、脂質が体内に蓄積されやすくなります。

肥満

• 特に内臓脂肪型肥満は、中性脂肪や悪玉コレステロール(LDL)の増加につながります。

喫煙

• 喫煙は善玉コレステロール(HDL)を減らす原因となります。

遺伝的要因(家族性

高コレステロール血症 など)

• 家族内で高コレステロールの傾向がある場合、遺伝が関与している可能性があります。

他の病気や薬の影響

(=二次性脂質異常症)

• 糖尿病、甲状腺機能低下症、腎疾患、肝疾患 など

• 一部の薬剤(ステロイド薬、利尿薬など)

症状

高血圧症と同様、自覚症状と呼べるものはありません。

健康診断などで行われる血液検査で異常があった時には、お早目にご相談ください。

治療

LDLコレステロール、中性脂肪の値を下げるための食事療法・運動療法を行います。禁煙、節酒・禁酒なども大切です。

管理栄養士による食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合には、必要に応じて薬物療法を導入します。

メタボリックシンドローム

ウエストまわりに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」に加え、血圧・血糖値・脂質値の異常のうち2つ以上に該当する状態を指します。糖尿病、高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病の発症リスクが非常に高くなっています。

ウエストまわりに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」に加え、血圧・血糖値・脂質値の異常のうち2つ以上に該当する状態を指します。糖尿病、高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病の発症リスクが非常に高くなっています。

診断基準

以下の【必須項目】に加えて、【選択項目】のうち2つ以上が当てはまると「メタボリックシンドローム」と診断されます。

| 項目 | 基準値 | 内容・説明 |

|---|---|---|

| 必須項目 | 男性:85cm以上 女性:90cm以上 腹囲(へそ周り) |

内臓脂肪の蓄積を示す |

| 脂質異常 | 中性脂肪:150mg/dL以上 または HDL-C:40mg/dL未満 |

脂質のバランスが崩れると動脈硬化のリスクが上昇 |

| 高血圧 | 収縮期血圧:130mmHg以上 または 拡張期血圧:85mmHg以上 |

血管に常に高い圧力がかかっている状態 |

| 高血糖 | 空腹時血糖:110mg/dL以上 | 血糖値が高いと糖尿病の前段階の可能性あり |

原因

高脂質の食事、食べ過ぎ、運動不足などの生活習慣の乱れを主な原因とします。

症状

メタボリックシンドローム特有の自覚症状というものはありません。糖尿病がある場合には、ある程度進行してから、のどの渇きや多飲などの症状が現れます。

治療

食事療法・運動療法を組み合わせ、ダイエットを行います。極端なカロリー制限は筋力低下、リバウンドの原因となるため、医師と相談しながら計画的に減量に取り組むことが大切です。

運動療法では、ウォーキングなどの有酸素運動、レジスタンス運動(筋力トレーニング)を組み合わせるのが理想的です。

高尿酸血症・痛風

血液中の尿酸が増えすぎる病気を「高尿酸血症」と言います。そして尿酸が足の関節などで結晶化すると、激痛と腫れを伴う「痛風(発作)」が起こります。また、高尿酸血症は腎臓病や心血管疾患のリスクを高める原因となります。

血液中の尿酸が増えすぎる病気を「高尿酸血症」と言います。そして尿酸が足の関節などで結晶化すると、激痛と腫れを伴う「痛風(発作)」が起こります。また、高尿酸血症は腎臓病や心血管疾患のリスクを高める原因となります。

高尿酸血症の診断基準

高尿酸血症(こうにょうさんけっしょう)とは、血液中の尿酸値が慢性的に高い状態を指します。放置すると痛風(つうふう)をはじめ、腎臓病や心血管疾患のリスクが高まるため、早期の発見と生活改善が重要です。

| 項目 | 基準値 | 内容・補足 |

|---|---|---|

| 血清尿酸値 | 7.0mg/dL以上 | 空腹時採血で測定。男女とも共通。 |

※ 症状の有無にかかわらず、血清尿酸値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症と診断されます。

原因

プリン体の摂り過ぎ、腎臓からの尿酸の排泄低下などを原因として発症します。プリン体は、レバー、脂身の少ない肉類、アルコールなどに多く含まれます。これらを口にする機会の多い方は、注意が必要です。

症状

高尿酸血症の段階では、自覚症状はありません。痛風を発症すると、以下のような症状が現れます。

- 足などの関節の激痛

- 関節の腫れ

痛風発作を繰り返すほど、症状は強く、間隔は短くなります。

治療

プリン体を多く含む食品を控える、アルコールの制限などの食事療法を行います。

痛風発作を起こしたことのある方は、尿酸の合成を阻害する薬・排泄を促進する薬などを用いた薬物療法を行います。

発熱外来

当クリニックでは、新型コロナウイルス感染症を含め、発熱を伴う感染症の疑いがある方を対象とした、発熱外来を行っています。

37.5℃以上、咳・のどの痛み、味覚・嗅覚障害などの症状ある方は、まずは当クリニックにお電話でご連絡ください。

電話番号:078-331-1230

※時間帯によっては、対応できないことがあります。ご了承ください。

内科

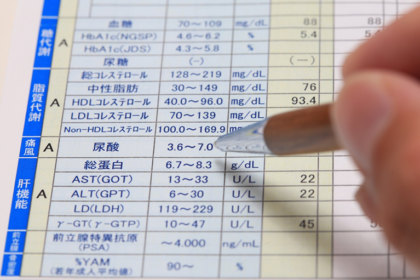

尿検査・血液検査

尿検査は膀胱炎・糖尿病・尿管結石の有無を調べる検査として、血液検査は生活習慣病・貧血・炎症の有無を調べる検査として、それぞれ実施します。

尿検査は膀胱炎・糖尿病・尿管結石の有無を調べる検査として、血液検査は生活習慣病・貧血・炎症の有無を調べる検査として、それぞれ実施します。

レントゲン検査

主に、肺炎や肺がん、心不全の有無、腸内ガスの状態などを調べます。胸部だけでなく、腹部レントゲン検査にも対応しております。

主に、肺炎や肺がん、心不全の有無、腸内ガスの状態などを調べます。胸部だけでなく、腹部レントゲン検査にも対応しております。

CT検査

レントゲン検査では検出できない内臓疾患の早期発見に役立ちます。当クリニックでは、被ばく量が少なく短時間でより高細な画像撮影が可能な(胸部から腹部まで約20秒程度)、16列のHRCT(高分解能CT)を導入しております。

レントゲン検査では検出できない内臓疾患の早期発見に役立ちます。当クリニックでは、被ばく量が少なく短時間でより高細な画像撮影が可能な(胸部から腹部まで約20秒程度)、16列のHRCT(高分解能CT)を導入しております。

超音波検査(エコー検査)

肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓といった臓器の形状や大きさ、結石・腫瘍の有無を調べる検査です。被ばく、痛みの一切ない検査であるため、妊娠中の方、お子様でも安心して受けていただけます。

肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓といった臓器の形状や大きさ、結石・腫瘍の有無を調べる検査です。被ばく、痛みの一切ない検査であるため、妊娠中の方、お子様でも安心して受けていただけます。

心電図検査

手足につけた電極によって、心臓の動き・リズムを調べる検査です。不整脈、狭心症、心肥大などの疾患の発見に役立ちます。

各種検査費用の目安

保険診療でかかるおおよその費用です。ご参考にしてください。受診時に保険証を持参してください。下記は3割負担時のおおよその費用になります。1割負担時は下記のおおよそ1/3の負担となります。

| 検査項目 | 料金(税込) |

|---|---|

| 血液検査 (検査項目の種類・数により異なります) |

約2,100円 |

| レントゲン検査 (撮影部位の数により異なります) |

約600円 ~1,300円 |

| CT検査 | 約4,700円 |

| 心電図検査 | 約400円 |

| 腹部エコー検査 | 約2,000円 |

| 頸部エコー検査 | 約1,500円 |

| 心エコー検査 | 約2,640円 |

| 甲状腺エコー検査 | 約1,050円 |

| 血管伸展性検査 (動脈硬化の程度を測る検査) |

約2,000円 |

その他書類関係にかかる費用

| 検査項目 | 料金(税込) |

|---|---|

| 診療情報提供書 (保険適応) |

750円 |

| 院内書式診断書 | 4,400円 |

| 難病指定申請書類・更新書類 | 4,400円 |

| 各種免許登録 (※1) |

4,400円 |

| 持ち込み診断書 | 5,500円 |

| 国民年金・厚生年金診断書 | 4,400円 |

その他の診断書やご不明点があればお気軽にクリニックまでご相談ください。

(※1)‥医療系国家試験免許申請時通訳案内士・理容師又は美容師など

監修 池澤伸明

- 2006年

関西医科大学医学部医学科卒業 - 2006年-2008年

順天堂大学医学部附属順天堂医院にて

臨床研修医 - 2008年-2009年

さいたま赤十字病院 救急医学科 - 2009年-2012年

さいたま赤十字病院 消化器内科 - 2012年-2015年

国立がん研究センター中央病院

消化管内視鏡科レジデント - 2015年-2018年

明石医療センター 消化器内科 医長 - 2018年-2023年

神戸大学医学部附属病院 消化器内科 医員